はじめに:「うちだけ…?」その悩み、みんなが通る道です

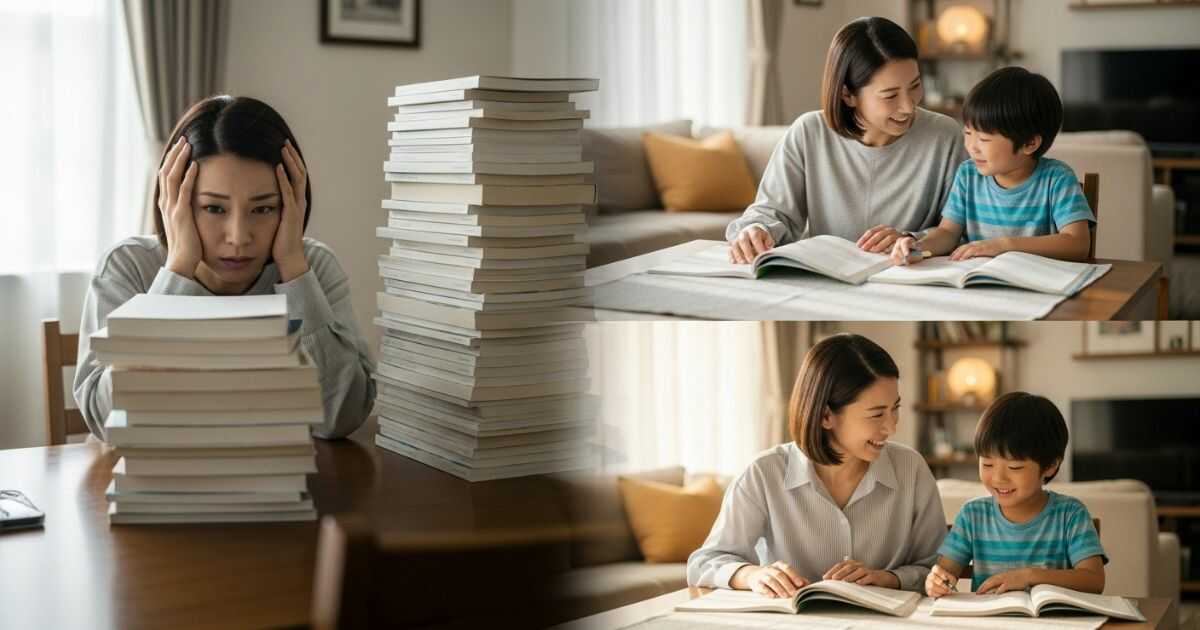

「今度こそ、この教材で成績アップ!」鳴り物入りで始めた通信教育。でも、気づけば教材は真っ白なまま、美しいタワーになっていませんか?

親が熱心になるほど、子どもの目はどんどん曇っていく…。そんな悪循環に、自己嫌悪を感じてしまうこともありますよね。

ご安心ください。その失敗、すべて私「のろまま」が17年間の通信教育生活で通ってきた道です!

このページでは、私が経験した数々の「あるある」な失敗談と、そこから学んだ具体的な乗り越え方を、包み隠さず正直にお話しします。

【子どものやる気編】あるある7選

「うちの子、どうしてやる気になってくれないの…?」子どものモチベーション問題は、親にとって一番の悩みかもしれませんね。まずは、よくあるお悩みから見ていきましょう。

実は、我が家の長男がまさにこの状態でした。最初の数ヶ月は楽しそうだったのに、だんだん口数が減り、教材にホコリが…。

親子の会話も減ってしまい、「このままじゃいけない」と一念発起したのが、今回お話しする工夫の始まりでした。あの時の息子の寂しそうな顔は、今でも忘れられません。

あるある1:教材が届いた瞬間に満足し、「オブジェ化」して山積みになる。

のろままの告白: 私もそうでした!新品の教材が届くと、なぜか親の私が「これで一安心」と満足してしまって…。気づけば本棚の肥やしとなり、美しいタワーが完成していました。

こうすれば乗り越えられる! 届いたら、まず親子で「開封の儀」を行いましょう!付録や面白そうなページを一緒に見て、「今月はこれをやるんだね!」とワクワク感を共有するのが、山積みを防ぐ最初のステップです。

あるある2:「あとでやる」が永遠にやってこない。

のろままの告白: 「食事が終わったら」「このテレビを見たら」…その言葉を信じて待ち続け、気づけば寝る時間、なんてことが日常茶飯事。結局、親が折れてしまうんですよね。

こうすれば乗り越えられる! 「いつでもいい」が一番やりません。「夕食後の15分」など、生活リズムの中に勉強時間を組み込んでしまいましょう。短い時間でも、毎日続けることが大切です。

あるある3:付録や好きな教科だけやって、肝心なページは真っ白。

のろままの告白: 特に、理科の実験キットや歴史漫画だけは熱心にやるのに、算数のドリルは手付かず…。「やってるからいいか」と見て見ぬふりをした結果、苦手がさらに増幅しました。

こうすれば乗りこえられる! 好きなことを入り口にするのは大正解!「付録の実験、面白かったね。じゃあ、関連するこのページだけ、今日はやってみない?」と、好きなことと苦手なことを自然に繋げる声かけが効果的です。

あるある4:答えをすぐに見てしまい、分かった「つもり」になっている。

のろままの告白: 早く終わらせたい一心で、ちょっと考えて分からないとすぐに答えを見てしまう。テストになると全く解けない、典型的な「分かったつもり」に陥っていました。

こうすれば乗り越えられる! 親が丸付けをする際に、「この問題、どうやって解いたか教えて?」と、解き方を説明させてみましょう。説明できなければ、本当には理解していません。その時が、一緒に解き直すチャンスです。

あるある5:親が見ていないと、動画やタブレットで遊び始める。

のろままの告白: 「タブレットで勉強してる、えらいな」と思っていたら、画面の端にゲームのウィンドウが隠れていたことが…。信じていただけに、ショックも大きかったです。

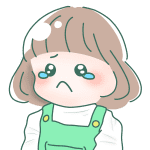

こうすれば乗り越えられる! リビングなど、親の目の届く場所で学習するのが基本です。また、「最初の10分は一緒にやろう」と伴走することで、子どもも集中モードに入りやすくなります。

あるある6:「こんなの、やったって意味ない」と、達観したようなことを言い出す。

のろままの告白: 特に高学年になると、急に冷めた態度を取ることが。真正面から「意味あるよ!」と反論しても、口論になるだけでした。

こうすれば乗り越えられる! 「意味ないって感じるんだね。どうしてそう思うの?」と、まずは子どもの言い分を否定せずに聞いてあげましょう。理由を聞けば、「問題が難しすぎる」など、別の本音が見えてくることがあります。

あるある7:テストの点が悪くても、ケロッとしていて反省しない。

のろままの告白: 親はこんなに落ち込んでいるのに、本人は鼻歌まじり。悔しがる素振りも見せない姿に、怒りを通り越して悲しくなりました。

こうすれば乗り越えられる! 点数そのものを叱るのはNGです。「間違えた問題」は「伸びしろ」と捉えましょう。「この一問ができるようになったら次は〇点アップだね!ラッキー問題見つけた!」と、未来志向のポジティブな声かけに変えてみてはいかがでしょうか。

【親の関わり方編】あるある7選

次に、良かれと思ってやってしまいがちな、親の関わり方についての失敗談です。耳が痛い話もあるかもしれません…。

良かれと思ってかけた言葉が、実は子どものやる気を根こそぎ奪っていた…。そんな経験はありませんか?私は「あなたのため」を免罪符に、子どもをコントロールしようとしていました。親子関係が最悪になった時期を経て気づいたのは、親は「正しい答え」を教えるのではなく、「一緒に悩む」存在であるべきだ、ということでした。

あるある8:良かれと思って、親が熱心になりすぎる。

のろままの告白: 私が一番やってしまった失敗です。子どものためを思うあまり、先回りして計画を立て、情報を集め…それは、いつしか子どものためではなく、親である私の自己満足になっていました。

こうすれば乗り越えられる! 親は「監督」ではなく「サポーター」に徹すること。主役はあくまで子どもです。私たちは、子どもが助けを求めてきた時に、最高のサポートができるよう準備しておく、そのスタンスが大切です。

あるある9:「やったの?」「まだなの?」が口癖になり、親子関係がギスギスする。

のろままの告白: この言葉は、子どものやる気を削ぐ魔法の言葉(悪い意味で)です。言えば言うほど、子どもは心を閉ざし、勉強机から遠ざかっていきました。

こうすれば乗り越えられる! 「やったの?」という確認ではなく、「終わったら一緒にアイス食べようか!」のように、勉強の先にある楽しい未来を提示する声かけに変えてみましょう。

あるある10:他の子と比べてしまい、「〇〇ちゃんはもう終わったのに」と言ってしまう。

のろままの告白: 親として、言ってはいけないと分かっているのに、つい口から出てしまうんですよね…。子どもの自己肯定感を下げる、最悪の言葉でした。

こうすれば乗り越えられる! 比べる相手は「他の誰か」ではなく、「昨日のわが子」です。「昨日より5分も早く終わったね!すごい!」「この前できなかった問題が、今日はできてる!」と、過去の本人との成長を具体的に褒めてあげましょう。

あるある11:高額な教材費を払ったのだから、と元を取ろうとしてしまう。

のろままの告白: 「月謝がもったいない」という気持ちが先行し、「全部やらせなきゃ損」という思考に。子どもにとっては、ただのプレッシャーでしかありませんでした。

こうすれば乗り越えられる! 「全部やる」を目標にせず、「この教材で、〇〇ができるようになればOK」と、目標を絞りましょう。たとえ8割できなくても、2割が完璧に身につけば、それは大きな前進です。

あるある12:子どもの「わからない」に、イライラしてしまう。

のろままの告白: 同じ問題を何度も間違えると、つい「なんで分からないの!」と声を荒らげてしまう。そして、寝顔を見て自己嫌悪…。本当に情けなかったです。

こうすれば乗り越えられる! イライラしたら、一度その場を離れるのが一番です。「ごめん、お母さんも頭が混乱してきたから、ちょっと休憩しよう!」と、親からリフレッシュを提案する勇気を持ちましょう。

あるある13:丸付けをするのが面倒で、溜めてしまう。

のろままの告白: 仕事から帰ってきて、山積みのドリルに丸付け…本当に骨が折れます。溜めてしまうと、どこでつまずいたのか分からなくなり、悪循環でした。

こうすれば乗り越えられる! 丸付けは「採点」ではなく「コミュニケーション」の機会と捉えましょう。全部やろうとせず、「今日は国語のこの1ページだけ」と決め、花丸や応援メッセージを書き込むだけでも、子どもの喜びは全く違います。

あるある14:仕事や家事が忙しく、子どもの学習状況を把握しきれていない。

のろままの告白: 「塾に行かせてるから大丈夫」「教材を渡したから大丈夫」そう思って任せきりにした結果、テスト前に真っ青になった経験があります。

こうすれば乗り越えられる! 毎日10分でも、「今日は何を勉強したの?」と聞くだけでOKです。親が関心を持っていると示すことが、子どものサボり防止と安心感に繋がります。

【教材選び・計画編】あるある6選

「そもそも、この教材選びは合っているのかな?」そんな根本的な不安を感じることもありますよね。最後に、教材選びや計画段階でのつまずきポイントを見ていきましょう。

下の子の時は、「上の子で成功したから」と安易に同じ教材を選んで大失敗。子どもの性格や興味は、本当に一人ひとり違います。教材のパンフレットを10社以上取り寄せ、本人と何度も「教材会議」を開いた結果、ようやくピッタリのものに出会えました。遠回りに見えて、それが一番の近道だったんです。

あるある15:親の期待が先行し、子どものレベルに合わない難しい教材を選んでしまう。

のろままの告白: 「これをやれば、あの子みたいになれるかも…」そんな期待から、評判の良いハイレベル教材に手を出しました。結果、子どもの自信を完全に打ち砕き、勉強嫌いにさせてしまいました。

こうすれば乗り越えられる! 教材選びの鉄則は「簡単すぎず、難しすぎず」。今の学力より「少しだけ簡単」なレベルから始め、100点を取る成功体験を積ませることが、結果的に継続への一番の近道です。

あるある16:逆に、簡単すぎる教材を選んでしまい、子どもが退屈してしまう。

のろままの告白: 失敗を恐れるあまり、簡単すぎるドリルばかりやらせていたら、「こんなのつまらない」と、見向きもされなくなってしまいました。

こうすれば乗り越えられる! お子さんが8〜9割が自力で解けるレベルが最適です。少しだけ「うーん」と考える問題があるくらいのバランスが、子どもの知的好奇心を刺激します。

あるある17:評判や口コミだけで選び、子ども自身の興味や性格を無視してしまう。

のろままの告白: あのブログでおすすめされていたから、という理由だけで選んだ教材が、うちの子には全く響かなかったことがあります。デザインやキャラクターの好みも、子どもにとっては大問題です。

こうすれば乗り越えられる! 必ず、無料体験や資料請求を活用しましょう。最終的に決めるのは、お金を出す親ではなく、毎日取り組む子ども自身です。お子様の「これなら、やりたい!」という一言を何よりも大切にしてください。

あるある18:計画を詰め込みすぎて、部活や遊びとの両立ができなくなる。

のろままの告白: やる気満々で、1日のスケジュールを分刻みで立てたことがあります。結果は、3日坊主。子どもにも親にも、ただストレスが溜まっただけでした。

こうすれば乗り越えられる! 計画には、必ず「何もしない時間」「遊ぶ時間」という“余白”を入れましょう。そのご褒美があるからこそ、子どもは勉強も頑張れるのです。

あるある19:複数の教材に手を出しすぎて、どれも中途半端になる。

のろままの告白: 不安から、一時期は5社の教材に手を出し、月々の支払いに頭を抱えた時期がありました。たくさんの教材に囲まれても成績は上がらず、むしろやるべきことが多すぎて子どもは思考停止。まさに本末転倒でした。

こうすれば乗り越えられる! メイン教材は、まず「これ一冊」と決めて、それをやり切ることを目指しましょう。他の教材は、あくまで「どうしても苦手な単元」を補強するためのサブ、と割り切ることが大切です。

あるある20:キャンペーンに惹かれて入会したが、結局続かなかった。

のろままの告白: 「今ならタブレット代実質無料!」…この言葉に何度、心を揺さぶられたことか。でも、キャンペーンはあくまできっかけ。教材の中身がお子様に合わなければ、宝の持ち腐れです。

こうすれば乗り越えられる! 入会前に、必ず「退会・休会はしやすいか」「最低継続期間はどのくらいか」を確認しましょう。出口を分かった上で始めると、親も子も精神的に楽に取り組めます。

まとめ:失敗は、親子が成長するための「宝物」です

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。いかがでしたか?一つや二つ、ドキッとした「あるある」があったのではないでしょうか。

通信教育で一番大切なのは、完璧にこなすことではありません。たくさんの失敗を通じて、お子様に本当に合ったやり方や、親子の最適な距離感を見つけていく、そのプロセスそのものです。

どうか、一人で抱え込まないでください。あなたの悩みは、お子様を深く想うからこその、愛情深い悩みです。この失敗談が、あなたの心を少しでも軽くするための一助となれば幸いです。

次のステップ:具体的な解決策を探す

「あるある」のパターンが見えたら、次はご家庭に合った具体的な解決策を探す番です。以下の記事が、きっとあなたの助けになるはずです。