夏休みが近づく中、「生徒の宿題に生成AIの利用はOKか」という問いに、指導や評価の面で頭を悩ませている教員の方も少なくないでしょう。

この記事では、文部科学省の公式指針に基づき、教育現場で自信を持って説明できる明確な判断基準と具体的な対応策を、専門的な見地から解説します。

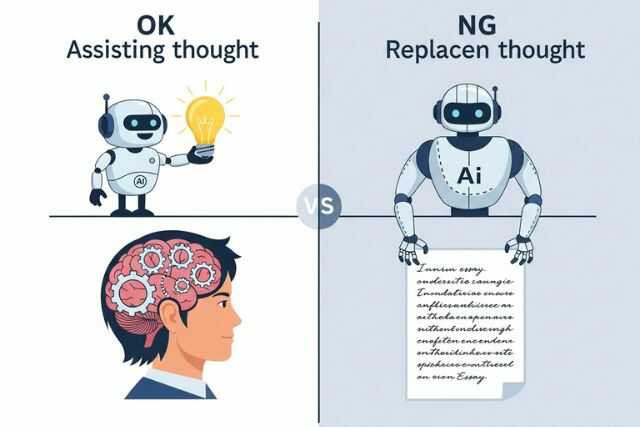

【忙しい方へ:要点まとめ】夏休みの宿題における生成AIの利用に関し、文部科学省は一律に禁止するのではなく、リスクを理解した上での「限定的な利用」から始めることを推奨しています。重要なのは、AIを「思考の代替」ではなく、生徒自身の学びを深める「思考の補助ツール」として位置づけることです。

| 論点 | 文部科学省の公式見解(暫定的なガイドラインより) |

|---|---|

| 基本方針 | 一律禁止ではなく、限定的な利用から始めることを推奨 |

| 許容される例 | 自由研究のテーマ探し、情報収集の補助など(思考の補助) |

| 不適切な例 | 読書感想文やレポートの丸写し、テストでの利用(思考の代替) |

| 重要な視点 | AIの出力を鵜呑みにせず、批判的に吟味する力の育成 |

夏休みの宿題で生成AI利用はOK?教育現場の悩みを徹底解説

夏休みを目前に控え、職員室や家庭での会話に「生成AI、どうする?」というテーマが上ることが増えてきたのではないでしょうか。

多くの教育関係者が、この新しい課題に直面しています。

保護者や生徒から寄せられる「生成AIは使ってもいいですか?」という素朴な疑問に対し、明確な根拠を持って答えを用意しておくことは、学校としての信頼性にも関わります。この最初の部分では、本記事がどのような悩みに応え、どのような立場から情報を提供するのかを明らかにします。

この記事で解決できる教員・保護者の皆様のお悩み

「AIで作られた読書感想文をどう評価すればいいんだろう…」

「安易に使わせて、生徒の思考力を削いでしまわないだろうか…」

「保護者会でどう説明すれば、きちんと納得してもらえるだろうか…」

こうした悩みは、日々生徒と真剣に向き合う教員の方々にとって、本当に切実なものでしょう。

特に、公正な成績評価をどう担保するかは、喫緊の課題です。この記事は、まさにそうしたお悩みを持つ教育関係者や、お子様の学習への影響を心配される保護者の方々に向けて執筆しています。

結論:文科省は「限定利用」を推奨、一律禁止ではない

まず、最も重要な結論からお伝えします。2023年7月に文部科学省が公表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインでは、小中学校における生成AIの利用を一律に禁止していません。

その代わり、教育的効果とリスクの両面を慎重に考慮し、「限定的な利用から始めることが適切」であるという立場を示しています。これは、新しい技術をただ排除するのではなく、その特性を正しく理解し、賢く付き合っていく方法を模索すべきだという国の姿勢の表れです。

「全面的にOK」でも「完全にNG」でもない、という複雑な現実を踏まえた上で、具体的な方針を立てる必要があります。

本記事の対象読者と筆者が提供する価値について

本記事は、主に公立・私立の小中学校に勤務される教員の皆様、ならびに教育委員会の指導主事の方々を対象としています。もちろん、お子様の教育方針に悩む保護者の皆様にも、有益な情報を提供できるものと確信しております。

実は筆者自身も、学力テストで苦しんだ子どもと二人三脚で偏差値を大幅に上げた経験と、もう一人の子が不登校になった際に学校とは違う学びの道を模索した、両極端な経験を持つ保護者です。

だからこそ本記事では、公式情報に基づいた権威性のある情報を提供すると同時に、どんな状況の子どもにも「その子に合った学びの道は必ずある」という視点を大切にしています。

AI宿題がもたらす教育現場のジレンマと保護者のリアルな不安

便利なツールだと分かってはいるものの、心のどこかで「本当にこのままで良いのだろうか」という小さなモヤモヤを感じてはいませんか。生成AIがもたらす光と影は、教育現場に複雑なジレンマを投げかけています。

ここでは、生徒・保護者・教員という三者の視点から、AI宿題が引き起こしている具体的な問題の背景を深掘りし、課題の全体像を共有します。

「AIを使ってもバレない?」生徒の間で広がる利用実態

「夏休みの宿題、AIに手伝ってもらったんだ」。今や、生徒たちの間でこのような会話が交わされることは、もはや珍しくありません。実際に、ナイル株式会社が2023年に行った調査によれば、夏休みの宿題に生成AIを「活用した」と回答した学生は34.1%にも上りました。

特に、論文やレポート、読書感想文といった文章作成系の宿題で利用されるケースが多く、生徒にとっては「時間のかかる面倒な作業」を効率化する便利なツールとして認識されています。この利用実態と、教育現場が求める学びの本質との間にあるギャップこそが、問題の核心にあると言えるでしょう。

「子どもの考える力が心配」保護者から学校に寄せられる声

一方で、保護者世代からは、子どもの将来を案ずる声が数多く学校に寄せられます。「何でもAIに聞いて答えを出すようでは、自分で考える力が育たないのではないか」「安易な利用が癖になってしまうのが怖い」といった不安です。

これらの声は、テクノロジーの利便性を理解しつつも、教育の本質である思考力や創造性、粘り強く課題に取り組む力が損なわれることへの強い懸念を反映しています。保護者の多くは、単純な禁止ではなく、AIと上手に付き合うための明確なルール作りを学校に求めているのです。

公平な評価は可能か?教員が直面する成績評価の新たな課題

教員の立場から見ると、最も頭を悩ませるのが評価の公平性ではないでしょうか。例えば、提出された読書感想文。内容は非の打ち所がないほど論理的で、語彙も豊か。しかし、いつものAさんの文章にある、あの少し不器用だけれど瑞々しい感性が見当たらない…。そんな経験に、思わず首を傾げたことはありませんか。

自力で書き上げた生徒のレポートと、AIの力を借りて体裁を整えたレポートを、同じ基準で評価することは果たして公正と言えるのか。教員が直面する主な課題は、以下の通りです。

- 真正性の見極め: 提出された成果物が、本当に生徒自身の思考によるものか判断するのが難しい。

- 評価基準の揺らぎ: 成果物の完成度だけでなく、そこに至る思考のプロセスをどう評価に組み込むか。

- 指導の困難さ: AIの利用をどこまで許し、どこからを「不正」として指導すべきか、その線引きが曖-昧。

これらの課題は、従来の教育評価のあり方そのものを見直す必要性を、私たちに突きつけているのかもしれません。

生成AI宿題の「OK・NGライン」を見極める具体的な解決策

生徒や保護者への説明に迷い、具体的な「ものさし」が欲しい――。そう感じるのは、責任感の強い教育者だからこそだと思います。ここでは、その羅針盤となる具体的な解決策を見ていきましょう。

その鍵は、文部科学省が示すガイドラインを正しく理解し、それを基に各学校や家庭の実情に合った具体的な「OKライン」と「NGライン」を設定することにあります。

まずは押さえたい文部科学省の暫定ガイドラインの3原則

文部科学省のガイドラインは、一見複雑に見えるかもしれませんが、その根底には3つの重要な原則があります。この原則を理解することが、適切な判断を下すための揺るぎない土台となります。

| 原則 | 内容 |

|---|---|

| 人間中心の原則 | AIはあくまで道具であり、最終的な判断と責任は人間が持つ。AIの生成物を鵜呑みにしない。 |

| 段階的な導入 | まずはリスク管理ができる学校で試験的に導入し、知見を共有。特に小学校低学年は慎重な対応を要する。 |

| リテラシーの育成 | AIには誤りや偏見があることを理解させ、著作権などを侵害しない倫理的な使い方を教える。 |

この3原則は、いわばAI利用の是非を判断する際の「憲法」のようなもの。どのようなルールを作るにしても、これらの原則から逸脱しないことが極めて重要です。

許容される使い方:自由研究など思考を補助する活用例

ガイドラインの原則に基づけば、生成AIを「生徒の思考を補助する頼もしいパートナー」として活用する道が見えてきます。具体的には、以下のような使い方が許容範囲内と考えられるでしょう。

- アイデアの壁打ち: 自由研究のテーマが思いつかない時に、様々な切り口の案を出してもらう。

- 情報収集の効率化: 研究テーマに関する基本的な情報を調べたり、関連キーワードを探したりする。

- 構成案の作成: レポートや発表の構成で悩んだ際に、論理的な構成の例を提示してもらう。

- 英文の添削: 英作文の文法的な誤りや、より自然な表現をチェックしてもらう。

これらの活用法は、生徒自身の思考活動を代替するのではなく、むしろ活性化させる目的で行われるため、教育的価値が高いと判断できます。

不適切な使い方:読書感想文など思考を代替する行為

一方で、生成AIに生徒が本来行うべき思考や表現活動そのものを肩代わりさせることは、明確に不適切とされています。特に注意すべきなのは、以下のような使い方です。

- 成果物の丸投げ: 読書感想文やレポートのテーマを伝え、生成された文章をそのまま自分の作品として提出する。

- 考察の代行: 実験データを示し、「この結果から言えることを考察してください」と指示し、その答えを書き写す。

- 創作活動の放棄: 詩や俳句、物語の創作といった課題で、最初からAIに作らせる。

- 無断での利用: コンクールやコンテストなど、応募規約でAI利用が禁止されている場面で無断使用する。

これらの行為は、学びの機会を放棄するだけでなく、学問的誠実性に反する「剽窃」と見なされる可能性があることを、生徒に明確に指導する必要があります。

家庭と学校で共有できる「AI利用ルール」作成3ステップ

OKラインとNGラインの共通認識を育むためには、具体的なルール作りが不可欠です。学校と家庭が連携して実効性のあるルールを策定するために、以下の3ステップを試してみてはいかがでしょうか。

- 対話とインプット: まず、教員、生徒、保護者が集まる懇談会などの場で、AIの光と影について情報共有します。文科省のガイドラインや本記事のような資料が、話し合いのきっかけとして役立ちます。

- ルールの原案作成: 「私たちの学校・学級(家庭)では、AIを『〇〇な目的』で使います。ただし、『××な使い方』は学びにならないのでやめましょう」という基本方針を決め、具体的なルール案を箇条書きで作成します。

- 宣言と共有: 完成したルールを学級通信や学校のウェブサイトで公開し、全員の「共通言語」とします。「AI利用の際は、その旨を報告書に明記する」といった透明性を確保するルールを盛り込むことが特に重要です。

AI時代に求められる「思考プロセスを問う」課題設計

生成AIの登場は、私たち教育者に「これからの評価とは何か」を問い直す機会を与えてくれました。完成品だけを評価するのではなく、そこに至る「思考のプロセス」を重視する課題設計が、今後はより一層重要になります。

例えば、以下のような工夫が考えられます。

- 対話型の評価: 提出されたレポートについて、「なぜこのテーマを選んだの?」「一番大変だったのはどこ?」など、口頭での質疑応答を評価に加える。

- 進捗の可視化: 研究の進捗を記録する「リサーチ・ジャーナル」の提出を義務付け、思考の過程を評価する。

- 個別性の重視: 「あなたの経験と結びつけて、〇〇について論じなさい」など、個人的な内省を求める課題にする。

- 手書きでの提出: 物理的にコピー&ペーストを困難にする、シンプルながら効果的な方法。

これらの方法は、AIには決して模倣できない、人間ならではの学びの価値を改めて浮き彫りにするでしょう。

夏休みの宿題と生成AIに関するよくある質問(FAQ)

いざ指導するとなると、次から次へと疑問が湧いてくるものです。ここでは、現場の先生方から特によくいただく質問を厳選し、一つひとつ丁寧にお答えします。

Q. AIが書いた文章は、教員が見れば見抜けるものですか?

A. はい、高い確率で見抜くことが可能です。経験豊富な教員は、生徒一人ひとりの文章の癖や語彙力を把握しています。そのため、生徒らしくない流暢すぎる文章や、具体性のない一般論に終始する文章には、すぐに違和感を覚えます。

また、AIは時に事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成するため、内容の真偽を確認することでも判別できます。とはいえ、最も確実なのは内容について対話することです。AIに頼った生徒は、深い質問に答えることができません。

Q. ChatGPT等の利用に年齢制限はありますか?小学生は?

A. はい、多くの主要な生成AIサービスには年齢制限が設けられています。例えば、ChatGPTやGoogle Gemini(旧Bard)は、利用規約で13歳未満の単独利用を禁止しており、13歳以上18歳未満の利用には保護者の同意を求めています。

文部科学省のガイドラインでも、特に思考力が発達段階にある小学生の利用には、より慎重な検討が必要だとしています。もし利用させる場合は、必ず保護者や教員の監督下で行うことが大前提となります。

Q. 著作権侵害や個人情報漏洩のリスクが心配です

A. その懸念は非常に重要です。生成AIは、インターネット上の膨大なデータを学習しているため、その生成物が意図せず既存の著作物と酷似し、著作権を侵害する可能性が指摘されています。

また、氏名や住所、成績といった個人情報や、学校の機密情報をプロンプト(指示文)に入力した場合、サービス提供者にデータが収集され、外部に漏洩するリスクもゼロではありません。生徒指導においては、「個人情報は絶対に入力しない」というルールを徹底させる必要があります。

Q. トラブル防止に学校で一律禁止するのはダメですか?

A. 一律禁止は、短期的なトラブル回避にはなるかもしれませんが、長期的に見れば得策とは言えないでしょう。文部科学省も、硬直的な運用は望ましくないとの見解です。

なぜなら、生徒たちは学校が禁止しても、家庭や塾でAIを使い続ける可能性が高く、結果的にリテラシー教育の機会を奪うことにつながるからです。社会に出ればAI活用が必須となる時代において、リスクから遠ざけるのではなく、リスクを理解し、正しく使いこなす能力を育むことこそが、教育の本来の役割であると言えるでしょう。

まとめ:AIとの対話を通じ、これからの学びをデザインする

ここまで、生成AIという現代的な課題について多角的に見てきました。最後に、これからの教育を考える上で最も大切な視点について、お伝えしたいと思います。

最も大切なのはAIの是非を「生徒と対話する」という視点

技術的なルール作りもさることながら、最も本質的なのは、この問題をきっかけに「学びとは何か」「なぜ宿題をするのか」を生徒自身に考えさせる対話の機会を持つことです。

「AIを使ったら、どんな力が身について、どんな力が身につかないと思う?」――。

こうした問いかけを通じて、生徒が主体的に学びの意味を考えるプロセスこそが、AI時代における最高の教育となり得ます。

変化を恐れず、AIを「学びを深めるツール」として捉え直す

生成AIは、教育者にとって脅威であると同時に、教育を進化させるための強力なツールでもあります。

授業準備や教材作成の負担を軽減し、より生徒一人ひとりと向き合う時間を生み出す可能性を秘めています。変化をいたずらに恐れるのではなく、どうすればこの新しい技術を生徒の知的好奇心を引き出し、思考を深めるための知的パートナーとして活用できるか、という前向きな視点を持つことが重要です。

これからの教育者に求められる役割と未来への展望

これからの教育者に求められるのは、知識を一方的に教える「賢人」ではなく、生徒と伴走しながら学び方を一緒に探究する「ファシリテーター(支援者)」としての役割です。

成績という一つの物差しだけでは測れない、生徒一人ひとりの個性や可能性を信じ、その道筋を全力でサポートすること。AIという名の「問い」は、皮肉にも私たちに教育の原点を再認識させてくれているのかもしれません。この記事が、現場で奮闘される皆様の一助となることを心から願っています。